Geschlechtergerechte Sprache, Universal-Derailer und die Vertreibung aus dem Paradies

„Dummdeutsch im Straßenverkehr“ – so überschreibt Jan Fleischhauer seine Kolumne zur geschlechterechten Sprache der neuen Straßenverkehrsordnung.

„Erstmals fließt der Verkehr in Deutschland geschlechtsneutral, also ohne ‚Fußgänger‘, ‚Radfahrer‘ und überhaupt ohne jeden ‚Verkehrsteilnehmer‘. Um das zu erreichen, heißt es künftig nur noch ‚wer zu Fuß geht‘ beziehungsweise ‚wer ein Fahrrad führt‘. Auch ‚zu Fuß Gehende‘ gibt es nun oder ‚Mofa Fahrende‘, aber eben keine Mofafahrer mehr.“

Nun hat es vermutlich tatsächlich niemals eine Frau gegeben, die sich nicht getraut hätte, eine Fußgängerzone (die in Hannover übrigens bald „Flaniermeile“ heißen soll) zu betreten, weil sie aufgrund der Bezeichnung dachte, dies sei nur Männern erlaubt. Ulrike Hauffe, Frauenbeauftragte des Landes Bremen, erläutert gleichwohl: „Frauen haben ein Recht darauf, nicht nur ‚mitgemeint‘ zu sein. Die Zeiten, in denen es sich ein Staat erlauben konnte, Frauen sprachlich zu unterschlagen, sind zum Glück für uns alle vorbei.“

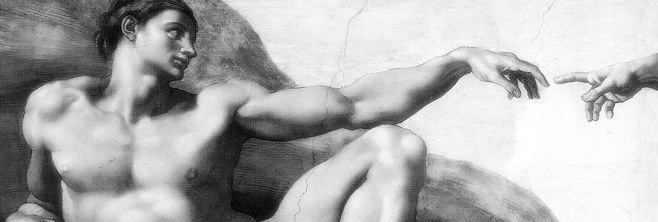

Vermutlich liegt vielen, die von der geschlechtergerechten Änderung der StVO gelesen haben, die Frage nahe, ob Deutschland eigentlich gerade keine anderen Probleme hat. Nun habe ich allerdings vor kurzer Zeit einen sehr interessanten Text von Bernhard Lassahn gelesen, der die „geschlechtergerechte Sprache“ sehr ernst nimmt und gründlich kritisiert. Er heißt „Wir lügen, ohne es zu merken“, und ich hätte mir einige Passagen in einigen Texten hier sparen und einfach nur auf Lassahns Text verweisen können, wenn ich ihn schon vorher einmal gelesen hätte. Lassahn kommt angesichts der geschlechtergerechten Sprache zu einem sehr weit gehenden Schluss: „Wichtig ist nur, der ‚männlichen‘ Form abzusprechen, das mit ihr auch etwas Übergeschlechtliches gemeint sein könnte, etwas allgemein Menschliches – ‚männlich‘ und ‚menschlich‘ sollen nicht zusammengehören: Es geht um die Vertreibung der Männer aus dem Paradies des Menschlichen – nicht um das Nur-mitgemeint-sein.“ (S. 174)

Das natürlich sind gravierende Schussfolgerungen aus dem simplen Umstand, dass beispielsweise Radfahrer von nun an mit „wer ein Fahrrad führt“ bezeichnet werden oder Politiker ihre Ansprachen an die Menschen nicht an die „Bürger“, sondern an die „Bürgerinnen und Bürger“ adressieren. Nach und nach aber erschien mir Lassahns Schluss durchaus plausibel. Ich habe mir zum Beispiel überlegt: Warum eigentlich werden solch harmlose Wörter wie „Fußgänger“ als Problem verstanden, das angepackt werden muss, während zugleich völlig selbstverständlich die Schilder für Fußgängerzonen weiterhin nur Frau und Kind, aber nicht Mann und Kind (oder alle denkbaren anderen Kombinationen) zeigen – ohne dass das als Problem der Geschlechtergerechtigkeit betrachtet würde. Die Erklärung dafür macht die Sache ja nicht besser, sondern schlimmer: dass nämlich aus Sorge um pädophile Übergriffe nur Frauen an der Hand von Kindern gezeigt würden.

Klischees, die diese Überzeugung transportiert, sind nun offenkundig wesentlich ausgrenzender als ein gedankenloser Gebrauch des generischen Maskulinums. Wer bei einem stilisierten Bild von einem Mann mit einem Kind an der Hand nicht zuerst an einen fürsorglichen Vater mit Kind, sondern sogleich an einen Vergewaltiger mit seinem Opfer denkt, hat ein Problem mit Perversionen der eigenen Wahrnehmung, die er – oder sie, um das geschlechtergerecht zu formulieren – so restlos auf seine Umgebung projiziert, dass ihm selbst simple Straßenschilder als großes Problem erscheinen. Wenn sich das zuständige Ministerium schon viele Gedanken über einen nicht-diskriminierenden Straßenverkehr macht – warum lässt es diesen Aspekt so selbstverständlich aus?

Der Berliner Linguist Anatol Stefanowitsch erklärt bei Youtube und in seinem Blog sehr sachlich den Sinn geschlechtergerechter Sprache und zweifelt an, dass es überhaupt so etwas wie ein generisches Maskulinum gäbe. Das bedeutet übersetzt: Frauen seien in der allgemeinen Form („die Bürger“, „die Studenten“) eigentlich nicht einmal mitgemeint, die Form setze das Männliche schlicht als das Allgemeine. Zu ähnlichen Schlüssen gelangen die Linguistinnen Dagmar Stahlberg und Sabine Sczesny: Wer die männliche Form als allgemeine Form höre oder lese, denke dabei Frauen schlicht nicht mit. Daher sei die geschlechtergerechte Sprache notwendig.

Das ist so nicht plausibel – schon allein, weil die Schlüsse aus Versuchsreihen, die Stefanowitsch, Stahlberg und Sczesny ziehen, wohl nur die überzeugen können, die schon überzeugt sind. Wenn wir einen Satz lesen wie „Angela Merkel ist der erste weibliche Bundeskanzler.“, dann können wir den Sinn durchaus problemlos verstehen – anders als etwa bei dem Satz „Angela Merkel ist der/die erste weibliche Bundeskanzler/Bundeskanzlerin“. Das Gleiche gilt für einen Satz wie „Frauen sind die vernünftigeren Autofahrer“ – auch dieser Sinn ist verständlich (an dieser Stelle übrigens unabhängig davon, ob die Aussage auch stimmt). Der die Geschlechtszugehörigkeit korrekt hervorhebende Satz „Frauen sind die besseren Autofahrerinnen“ hingegen wäre schlicht seltsam. Das alles nun wäre nicht so, wenn wir das „generische Maskulinum“ tatsächlich nur auf Männer beziehen würden und es nicht als allgemeine Form verstünden. (Dazu, und nicht nur dazu, Arthur Brühlmeiers auch von Lassahn empfohlener Text „Sprachfeminismus in der Sackgasse“).

Hauptwidersprüche und Univeral-Derailer

„Mit jeder -innen-Endung wird eine Gemeinschaft aufgekündigt.“ (Lassahn, S. 158) Das stimmt zumindest dann, wenn die -innen-Endung schlicht Resultat eines „geschlechtergerechten Sprachgebrauchs“ ist. Es gibt dann eben nicht mehr die Gesamtheit der Bürger, es gibt immer zwei Gruppen nebeneinander, Bürgerinnen und Bürger. Die zweite Frauenbewegung setzte sich unter anderem mit der Position auseinander, dass die Widersprüche zwischen Frauen und Männern nur Nebenwidersprüche seien, die mit dem Verschwinden des Hauptwiderspruchs zwischen Kapital und Arbeit ebenfalls verschwinden würden. Schon längst aber hat sie dieses Spiel schlicht umgekehrt, und das zeigt sich eben auch an der Sprache. Es ist unter Bedingungen der sprachlichen Geschlechtergerechtigkeit jedenfalls nicht einfach, andere Widersprüche als den vorgeblichen Hauptwiderspruch Frau-Mann überhaupt klar zu formulieren. Ein Beispiel ist ein schöner Satz wie „Bayern und Preußen haben sich noch nie ausstehen können.“ Macht man daraus „Bayern und Bayerinnen und Preußen und Preußinnen haben sich noch nie ausstehen können“, wird er unverständlich, auch „Bayer_innen und Preuß_innen haben sich noch nie ausstehen können“ verwischt das Gemeinte, löscht die Ironie oder lenkt sie um. Die Bemühung um Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache drängt die Konstruktion einer Geschlechtergegenüberstellung in den Vordergrund – ganz gleich, worum es eigentlich gerade geht.

Das kann ich auch aus meinen eigenen Erfahrungen in akademischen Fachbereichen wie der Germanistik oder Pädagogik bestätigen. Ich selbst hatte die dort übliche geschlechtergerechte Sprache gut eingeübt, auch wenn ich sie oft umständlich fand. Dem lag zum einen tatsächlich guter Wille zu Grunde, ich wollte Frauen ja nicht diskriminieren – zum anderen ergab sich die Einübung aber schlicht aus der Erfahrung, dass sich ein Verzicht auf diese Sprachkontrolle rächen kann. Ganz gleich, über welches Thema jemand auch sprach – es war jederzeit möglich, urplötzlich zu thematisieren, dass er (oder vielleicht eben auch: sie) Frauen in seiner Sprache nicht ausreichend repräsentiere, dass sein Sprachgebrauch sexistisch sei. Angesichts der Erfahrung, dass der Glaube an die geschlechtergerechte Sprache also als eine Art Universal-Derailer verwendet werden kann, war die Einübung dieser sprachlichen Formen ausgesprochen lohnend.

Dabei hätten ja auch Männer Grund, sich über mangelnde sprachliche Repräsentation und bloßes Mitgemeintsein zu beklagen. „Es geht Männern sogar noch schlechter, die müssen noch viel zappeliger sein, wenn man an die dritte Person Plural denkt, die im Deutschen grundsätzlich weiblich ist: ‚Sie küssen sich‘, heißt es selbst dann, wenn es zwei Schwule sind, die sich da küssen.“ (S. 173) Lassahn schiebt sofort nach: „Das Argument ist nicht ernst gemeint.“ Tatsächlich kenne ich keinen Mann, mich eingeschlossen, der ernsthaft daran Anstoß nehmen würde, dass das Plural-Pronomen „sie“ die gleiche Form hat wie das feminine Singular-Pronomen. Wäre allerdings das allgemeine Plural-Pronomen mit dem maskulinen Singular-Pronomen formidentisch, würden wir also „Er treffen sich“ sagen, selbst wenn gerade drei Frauen sich treffen – dann hätten feministische Sprachpflege und –wissenschaft sicherlich längst schon mit viel Engagement und Mitteleinsatz solche Absurditäten der männlichen Dominanz in der Sprache gebührend vorgeführt.

Zudem lässt sich Ähnliches wie für das „sie“ sogar für die Plural-Artikel feststellen – auch beim „die“ ist ja die Plural-Form mit der femininen Singular-Form gleich. Es wäre nun eine schöne romantische Spekulation, zu überlegen, dass also eine feminine Singular-Form im Artikel („die“) und die männliche Form im Nomen („Studenten“) offenbar gemeinsam die alle umfassende Form bilden, aber hier geht es um etwas anderes: Warum eigentlich stört sich niemals irgendein Mann daran, dass er bei weiblichen Formen bloß mitgemeint ist? Würden Männer ebenso wie Frauen protestieren, dann müsste beispielsweise das „die“ durch eine neutralere Form (z.B. „das“) ersetzt werden, so dass wir dann etwa mit einem männlich-weiblich korrekten Sprachgebrauch über „das Studierenden“ statt „die Studenten“ reden würden.

Männer existieren nicht

Natürlich ist das albern. Es hat aber Hintergründe, die durchaus ernsthaft sind. Auf der englischen Website Man Woman & Myth findet sich verlinkt der Film „Men Don’t Exist“. Der Autor zeigt dort (ab 3:30) an einer Reihe von Beispielen, wie Männer als Männer in der öffentlichen Darstellung hinter Allgemeinbegriffen und hinter den Bemühungen um eine sprachlich neutrale, „geschlechtergerechte“ Darstellung verschwinden. Dass Arbeiter in lebensgefährlicher Not, Soldaten im Einsatz, getötete Aufständische, die Mannschaft eines havarierten U-Boots jeweils ausschließlich aus Männern bestanden hätten, würde in der stets um ausgewogene Mann-Frau-Darstellung bemühten Präsentation in Nachrichtensendungen kaschiert – im Unterschied übrigens zu Situationen, in denen Männer nicht Leidtragende, sondern Täter seien. Gerade und ausgerechnet die vorgeblich geschlechtergerechte Sprache macht hier also die spezifischen Leiderfahrungen und auch die spezifischen Leistungen von Männern regelrecht programmatisch unsichtbar. Wie ist das möglich?

Sprache diskriminiert nun einmal, immer (das beschreibt auch Stefanowitsch selbst) – sie trifft notwendig Unterscheidungen zwischen dem, was gemeint ist, und dem, was nicht gemeint ist. Ob das jeweils zugleich auch eine Diskriminierung im politischen und moralischen Sinne, nämlich eine Benachteiligung bestimmter Menschen und Gruppen ist, lässt sich nicht mit einer einmal aufgestellten Regel, sondern nur im Hinblick auf jede Situation beschreiben. So kann auch das Binnen-I („BürgerInnen“) wieder als politische Diskriminierung erscheinen, nämlich als Ausgrenzung derjenigen, die sich keinem bestimmten Geschlecht zuordnen – so dass der Unterstrich inklusiver wirkt („Bürger_innen“). Diese sprachliche Form allerdings grenzt die Menschen aus, deren ästhetisches Sprachempfinden dadurch verletzt wird, oder die nicht mehr alle Feinheiten der geschlechtergerechten Sprache nachvollziehen können…

Es gibt eben keine nicht-diskriminierende Sprache, in einem sachlichen Sinn – und es gibt keine allgemeinen Regeln, die uns vor der jeweiligen Überlegung bewahren, welche Unterscheidungen im Einzelfall vertretbar sind und welche nicht. Auch die gesonderte Darstellung kann Menschen und Gruppen ebenso sichtbar mache, wie sie sie bloßstellen kann („Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger“). In Situationen hingegen, die durch besondere Belastungen oder Leistungen bestimmter Gruppen geprägt sind, ist gerade eine sprachlich neutrale Darstellung diskriminierend und ausgrenzend. Es gibt aber eben auch Situationen, in denen Änderungen der Sprache im Hinblick auf neutralere Darstellungen völlig plausibel sind, wenn etwa der Begriff „Vertrauensmann“ durch die neutrale „Vertrauensperson“ ersetzt wird (auch wenn „Person“ grammatikalisch feminin ist, so ist der Begriff doch wesentlich weniger stark an ein biologisches Geschlecht gebunden als der Begriff „Mann“). Ebenso gibt es Situationen, in denen es völlig sinnvoll ist, beide Geschlechter ausdrücklich zu benennen – in anderen Situationen lenkt es von den Anliegen der Äußerung ab.

Ich finde es zudem, um einmal ein literarisches Beispiel zu wählen, völlig nachvollziehbar, wenn es jemand befremdlich findet (wie nämlich Ruth Klüger das in ihrem Buch „Frauen lesen anders“ beschreibt), dass Schillers Satz „Alle Menschen werden Brüder“ ausgerechnet in dem Moment, in dem eine allgemeine menschliche Verbundenheit ausgedrückt wird, die Schwestern vergisst. Andererseits wäre das für mich kein Grund, nachträglich den Text geschlechtergerecht zu ändern – die Änderung würde nicht nur das Metrum zerstören („Alle Menschen werden Geschwister – Brüder und Schwestern – Brüder/Schwestern – Brüder_innen“?), sondern auch die Zeitbezogenheit (etwa den Bezug auf die fraternité der Französischen Revolution). Ganz gleich aber, wie wir einen Satz wie den Schillers interpretieren – es gibt keine allgemeinen Richtlinien, die uns solche und andere Überlegungen abnehmen könnten. Wir können uns in einigen Fällen tatsächlich sinnvoll an Fragen wie der orientieren, ob beide Geschlechter angemessen sprachlich repräsentiert werden – wir können allerdings kaum einen moralischen Anspruch daraus begründen und anderen sprachliche Regeln auferlegen, an die wir uns selbst kaum halten können.

Das gute und das schlechte Menschliche

Eben hier aber erschafft die geschlechtergerechte Sprache eine Illusion. In der Vielfalt sprachlicher Mittel und Anliegen – pragmatischer, ästhetischer, abstrakter, situationsbezogener, persönlicher, überpersönlicher etc. – zieht das Bemühen um geschlechtergerechte Sprache zuverlässig nur ein Register, nämlich ein moralisches. Das vereinfacht vieles, aber eben nur dadurch, dass es vieles ignoriert (so wie beispielsweise die Darstellungen von Stefanowitsch in sich völlig plausibel und klar sind – sie lassen nur eben vieles aus). Um das einmal etwas pathetisch zu formulieren: Anstatt sich von der großen Blumenwiese der Sprache immer mal wieder einen Strauß zu pflücken, fahren die Vertreter der geschlechtergerechten Sprache schlicht mit einem einfachen Rasenmäher darüber.

Dabei ist die Moral geschlechtergerechter Sprache eben nicht, so wie suggeriert, lediglich um eine faire sprachliche Darstellung beider Geschlechter bemüht, sondern geht implizit oder explizit von starken und harten Vorannahmen aus. In der männlichen Form allgemeiner Begriffe nämlich drücke sich ein selbstherrlicher Anspruch darauf aus, dass Männlichkeit und das allgemein Menschliche identisch seien. Das Weibliche, und die konkreten, lebendigen Frauen, würden in dieser männlich dominierten Sprache marginalisiert und zum Verschwinden gebracht werden.

In dieser Hinsicht eben geht Lassahn nicht zu weit, wenn er beklagt, dass Männer durch die geschlechtergerechte Sprache aus dem „Paradies des Menschlichen“ vertrieben würden. Eigentlich gibt es in der Perspektive dieser Sprache zwei Formen des Menschlichen: ein schlechtes Menschliches, das ganz Allgemeine, das mit Herrschaftsansprüchen und Machtanmaßungen konnotiert ist und die Selbstüberhebung des Männlichen ausdrückt – und das gute Menschliche, das widerständige, herrschaftsferne, lebendige, das weibliche halt, dessen Position durch die männliche Herrschaft jederzeit bedroht ist und immer wieder mit Geschick, Intelligenz und Integrität behauptet werden müsse… Das sind sicherlich weitgehende Unterstellungen angesichts simpler sprachlicher Regeln wie dem Binnen-I oder dem Unterstrich, aber ohne sie ist die Einseitigkeit dieser Ansätze kaum zu erklären. Stefanowitsch hält, durchaus ressentimentgeladen, den Kritikern geschlechtergerechter Sprache vor, sie würden einen Plan zur feministischen Weltherrschaft herbeiphantasieren. Es ist eben gerade andersherum: Die feministische Sprachpflege unterstellt einen allgemeinen männlichen Herrschaftsanspruch, der bis in die Subtilitäten der Sprache hinein reiche und dem dort begegnet werden müsse.

Der Eindruck der Gewaltsamkeit dieser Sprachpflege lässt sich dabei kaum durch den Hinweis entkräften, dass die geschlechtergerechte Sprache ganz natürlich wirken würde, wenn man sich erst einmal an sie gewöhnt habe. Tatsächlich ist die Entwicklung eher umgekehrt. Wenn ich beispielsweise mit Studenten – und hier eben: Studenten UND Studentinnen – gearbeitet habe, dann hatte ich zunehmend den Eindruck, dass ihr Befremden angesichts geschlechtergerechter Regelungen wächst, dass sie diese in weit höherem Maße als in meiner eigenen Studienzeit als anachronistisch, lästig, gewaltsam, aber manchmal auch schlicht als komisch wahrnehmen.

Auch die Vertreter geschlechtergerechter Sprache sind sich der Plausibilität ihrer Argumente ja keineswegs sicher. Wären sie es, dann könnten sie ja einfach darauf vertrauen, dass sie sich bei den Sprachnutzern und -nutzerinnen mit der Zeit durchsetzen wird, weil ihnen deutlich wird, dass sich die Möglichkeiten sprachlichen Ausdrucks vergrößern und die Sprache effektiver wird. Statt dessen aber setzen diese Vertreter auf die Bündnisse mit Institutionen, mit Kommissionen, Ministerien, Administrationen der Universitäten, die anderen Menschen Vorschriften machen können, wie sie zu reden und zu schreiben haben.

Seltsamerweise betreiben staatliche Institutionen eine vorgeblich geschlechtergerechte Sprachpolitik also eben gerade deshalb, weil diese Politik vielen nicht plausibel ist und ihre Argumente wenig überzeugend sind.

Dazu: Bernhard Lassahn: „Wir lügen, ohne es zu merken“, in: Eckhard Kuhla (Hrsg), Schlagseite – MannFrau kontrovers, Eschborn Magdeburg 2011, S. 144-182.

Der Artikel erschien zuerst bei man tau.