Sind Männer Menschen? (fragt die SPD)

Meine Eltern sind Bildungsaufsteiger, kommen aus typischen Arbeiterberufen und gehören so zu den Menschen, die der deutschen Sozialdemokratie besonders viel zu verdanken haben. Sie sind beide seit Jahrzehnten Mitglieder der SPD, haben über lange Zeit nie etwas anderes gewählt – so wie ich auch lange ausschließlich für Rot-Grün gestimmt habe.

In den letzten Jahren hat sich das geändert – durch meine eigenen Erfahrungen als ausgegrenzter Vater, aber natürlich auch durch die Position der SPD dazu.

Als der Bundestag ein neues Kindschaftsrecht beschlossen hat, das die Situation nichtverheirateter Väter und ihrer Kinder leicht und vorsichtig verbessert, war die SPD die einzige Partei, die sich dagegen gestellt hat – weil ihr selbst diese zögerlichen Humanisierungen des deutschen Kindschaftsrechts noch zu weit gingen. Das hat Tradition.

Menschen, die sich für die Rechte nichtehelicher Väter und Kinder einsetzen, werden gemeinsam mit anderen „Männerechtlern“ von Seiten der SPD (aber auch von Seiten der Grünen) als rechtsradikal diffamiert. Für die Bundespolitik hatte das Konsequenzen. Ein wichtiger Grund dafür, dass das neue Gesetz notwendig wurde, war eine Untersuchung des Justizministeriums, nach der nichtverheiratete Mütter, die eine gemeinsame Sorge verweigern, keineswegs vorrangig das Kindeswohl im Auge haben. Dieser Prüfungsauftrag war dem Gesetzgeber schon 2003 vom Verfassungsgericht erteilt worden – das SPD-geführte Justizministerium unter Brigitte Zypries hatte ihn allerdings jahrelang verschleppt. Ohne die Abwahl der SPD bei den Wahlen 2009 hätte sich möglicherweise trotz des Straßburger Urteils von 2009 zur Stärkung der Rechte nichtehelicher Väter wenig getan – es ist offenkundig Interesse dieser Partei, die grund- und menschenrechtswidrige Praxis des deutschen Kindschaftsrechts so lange wie möglich beibehalten zu können.

Woran aber liegt das? Warum ausgerechnet die SPD, deren Mitglieder bei anderen Gelegenheiten, als es wesentlich mehr Mut erfordert hat als heute, entschlossen für Menschenrechte eintraten? Woher kommt das Ressentiment gegen Väter ausgerechnet in einer Partei, die wie keine andere (von Bebel und Ebert über Wels und Schumacher bis zu Brandt und Schmidt – Schröder allerdings gehört nicht dazu) auf eine Tradition von über die Parteigrenzen hinweg respektierten und verehrten Väterfiguren aufbaut?

Sind Männer Menschen? – Och…

„Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden.“ Obwohl dieser Satz wohl einer der meistzitierten und meistkritisierten Sätze des Grundsatzprogramms der SPD ist, wird er seit 1989 in immer neuen Auflagen übernommen, auch im Hamburger Progarmm von 2007 ist er enthalten. Der Grund für die Kritik an ihm wird schnell plausibel, wenn man einmal versucht, für den Begriff „männliche“ Bezeichnungen anderer Gruppen („türkische“, „bayerische“, „bürgerliche“, „jüdische“, „weibliche“…) einzusetzen – der Satz wird entweder skandalös oder albern. Wie immer man ihn auch interpretiert (und er ist so wolkig, dass er ganz verschieden verstanden werden kann) – er konstruiert einen Gegensatz von Männlichkeit und Menschlichkeit, der eigentlich für eine humane, an der Unteilbarkeit von Menschenrechten orientierten Politik indiskutabel sein müsste. Grundsätzlich ist er übrigens eine Neuformulierung eines alten, schon damals anmaßenden feministischen Spruches aus den Siebziger Jahren, „Weniger Mann ist mehr Mensch“ – die SPD, progressiv und der Zukunft zugewandt wie von Alters her, hält nun schon über Jahrzehnte tapfer an diesem schon immer überlebten alten Satz fest.

Auf die Frage aber, ob denn nun Männer aus ihrer Sicht keine Menschen seien, würden führende Sozialdemokraten sicher mit einem entschlossenen „Och, doch, sicher, irgendwie schon“ antworten. Was soll dann aber dieser Satz?

Einerseits könnte er verstanden werden als Absage an Männer und „das Männliche“ generell – je weniger Männer (in bester Solanas-Tradition) oder zumindest je weniger Männlichkeit, desto mehr Mensch. Tatsächlich liest es sich so ähnlich noch im Berliner Programm (1989, geändert in Leipzig 1998). „Die Zukunft verlangt von uns allen, Frauen und Männern, vieles, was lange als weiblich galt; wir müssen uns in andere einfühlen, auf sie eingehen, unerwartete Schwierigkeiten mit Phantasie meistern, vor allem aber partnerschaftlich mit anderen arbeiten.“ (S. 22) Der vorsichtige Einschub „was lange als weiblich galt“ wird im Folgenden ganz selbstverständlich ignoriert – hier operiert die SPD tatsächlich mit einer Gegenüberstellung von Weiblichem und Männlichem, bei der allein das Weibliche zukunftsträchtig ist. Männlichkeit hingegen ist, wie man ja allgemein eh schon weiß, phantasielos, partnerschaftsunfähig, unempathisch und natürlich völlig überfordert, wenn man sich mal auf unerwartete Schwierigkeiten einstellen muss.

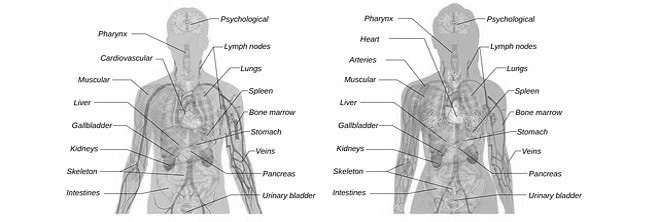

Im Hamburger Programm von 2006 ist dieser Zusammenhang getilgt. Hier geht es um „gleiche Teilhabe für Frauen und Männer“ (S. 419) Nicht mehr das Männliche an sich ist der Feind, sondern die männliche Herrschaft, oder ganz einfach die überproportionale Teilhabe von Männern. Der Gedanke wird faktisch ausgeschlossen, dass es viele Gründe geben könnte, die Gesellschaft in diesem Sinne nicht schlicht als „männliche“ zu beschreiben (nicht nur das Familienrecht, auch die Bildungschancen für Jungen, die mangelnde Gesundheitsfürsorge für Männer, etc.).

Tatsächlich sind beide Interpretationen – die sozialdemokratische Ablehnung der Männlichkeit bzw. die der männlichen Herrschaft – eng verknüpft. Die prinzipielle Ablehnung bestimmter Menschengruppen ist regelmäßig mit der Imagination verbunden, diese Gruppen würden herrschen oder nach einer umfassenden Herrschaft zumindest streben. Ohne diese Imagination hat die Gegnerschaft kein motivierendes Potenzial – würde man etwa die Pinneberger zu Gegnern der menschlichen Gesellschaft erklären, oder die Hoffenheim-Fans, dann ließe sich daraus kaum eine Bedrohung konstruieren, gegen die Kräfte und Gemeinsamkeit mobilisiert werden müssten. Die unbegründete Imagination einer allgemeinen männlichen Herrschaft ist schlicht eine Konsequenz der generellen Ablehnung des „Männlichen“ – nicht umgekehrt. Welchen Sinn aber hat eine solche Ablehnung?

Muckefuck und Feminismus

Es lohnt sich, den Kontext durchzulesen, in dem der Männlichkeitsüberwindungssatz im Hamburger Manifest steht. „Eine partnerschaftliche Teilung der Aufgaben zwischen Frauen und Männern ist noch nicht die Regel. Ein Großteil der Familienarbeit wird auch heute noch von den Frauen geleistet.“ (40f) Warum die SPD glaubt, dies ließe sich durch Hürden für die väterliche Sorge erreichen, ist nicht recht durchschaubar. Wichtiger noch aber sind die Ausführungen zur Arbeitswelt. „Die Schlüsselpositionen in Wirtschaft und Gesellschaft werden ganz überwiegend von Männern besetzt.“ (40) „Erforderlich sind gesetzliche Maßnahmen für die gleiche Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in Unternehmen, Verwaltung, Wissenschaft und Forschung sowie Aufsichtsgremien.“ (41) Das bedeutet: Wenn die ehemalige Arbeiterpartei SPD sich hier mit Arbeitsplätzen beschäftigt, dann fast ausschließlich mit privilegierten Berufen, mit Schlüsselpositionen, die in der Regel ein erfolgreiches Studium voraussetzen. Der allgemeine, selbstverständlich nicht erläuterte Hinweis, dass Frauenarbeit häufig schlechter bezahlt werde, ist die einzige Anspielung darauf, dass es außerhalb von Spitzenpositionen in Verwaltungen, Aufsichtsräten und Universitäten auch noch andere Arbeitsfelder geben könnte. Problematisch daran ist nicht nur, wie der SPD selbstverständlich entgeht, dass die am stärksten die Gesundheit gefährdenden Berufen fast reine Männerberufe sind – problematisch ist vor allem, dass die ehemalige Arbeiterpartei SPD mit Arbeitern und Arbeiterinnen mittlerweile so wenig zu tun hat, dass sie nicht einmal mehr merkt, wie vollkommen sie diese übersieht.

Natürlich: Die (gerade von kommunistischer Seite) der SPD häufig vorgeworfene „Verbürgerlichung“ der Partei war eine wichtige Entwicklung, ohne die Sozialdemokraten wohl niemals die Bundesregierung geführt hätten. Die heutige Verbürgerlichung aber ist kein wie auch immer gearteter Schulterschluss zwischen privilegiertem, zumeist in den öffentlichen Institutionen arbeitendem Bildungsbürgertum und Facharbeitern – sondern eine selbstvergessene Nabelschau, bei der alles rechts und links vom Nabel ganz aus dem Blick gerät.

Das Festhalten an den ungerechten Strukturen des Sorgerechts ist nur ein Beispiel unter vielen. Da unser Sohn mit der Mutter in einer anderen Stadt lebt, pendele ich regelmäßig und habe mir dort auch eine Zweitwohnung genommen. Würde ich mit meinem Gehalt nicht zu den bestverdienenden 20% des Landes gehören, könnte ich mir das nicht leisten. Das heißt: Jemand, der „nur“ einen Facharbeiterlohn verdient, hätte gar keine Chance, unter solchen Bedingungen den Umgang mit dem gemeinsamen Kind regelmäßig zu realisieren – und ob ein Kind seinen Vater öfter sehen kann oder nicht, hängt von dessen Einkommen ab. Niemand in der ehemaligen Arbeiterpartei SPD nimmt dies als Problem wahr.

Die Beispiele für die selbstbezogene Weltvergessenheit von Sozialdemokraten sind Legion (auch die Art der Einführung von Hartz IV gehört dazu, oder die Idee der Rente mit 67), überdeutlich wird sie aber an der Diskussion um die Frauenquote. Was immer man auch von ihr hält – sie wird bestenfalls eine Handvoll ohnehin schon erheblich privilegierter Frauen betreffen. Es ist auf eine weltentrückte Weise unangemessen, sie zu einem zentralen Problem gesellschaftlicher Gerechtigkeit emporzujazzen.

Mit sozialer Gerechtigkeit hat die SPD also ungefähr so viel zu tun wie Marlboro mit Freiheit und Abenteuer – es gibt keinen inneren Zusammenhang, aber es wird ein bestimmtes Image transportiert. Eben hier erfüllt es wohl eine wichtige Funktion, wenn die SPD auf längst überlebte feministische Phrasen zurückgreift.

Ein imaginierter Geschlechterkampf – die Fantasie einer allgemeinen Unterdrückung der Frau durch den Mann –, die beherzte Solidarität mit Frauen und die Missachtung der Männer – all dies gibt der SPD die Möglichkeit, eine klein- und bildungsbürgerliche Nabelschau als Klassenkampf zu inszenieren. Der sozialdemokratische Phrasen-Feminismus ist gleichsam ein Substitut für eine an sozialer Gerechtigkeit orientierte Politik, so wie Muckefuck einst Ersatz für Kaffee war – der Einsatz für die Schwachen als Streit zwischen Mama und Papa, in dem man sich entschlossen auf die Seite der Mama stellt (Papa ist ja eh nie da). Oder, etwas grober formuliert: Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen spielen tagaus tagein und ohne Unterlass an sich selbst herum – und versuchen klarzustellen, dass eben diese Tätigkeit von eminenter gesamtgesellschaftlicher Bedeutung ist.

Natürlich ist diese Politik männerfeindlich, und sie ist auch kinderfeindlich. Doch wem das nicht reicht – sie ist auch frauenfeindlich. Kein Mann, der noch einigermaßen alle Tassen im Schrank hat, würde eine Partei wählen, die einen Gegensatz von Frau und Mensch konstruierte. Frauen aber, so wohl das Kalkül der SPD, würden sich von einem Mann-Mensch-Gegensatz nicht nur nicht abgestoßen, sondern gewiss sogar angezogen fühlen.

Was die politische Intelligenz und die moralische Integrität von Frauen angeht, ist das ein vernichtendes Urteil.

Der Artikel erschien zuerst auf man tau.