Evangelisches Männerbasteln (und andere Formen der Hate Speech)

„Macker sein klappt nicht auf Anhieb. Es gibt da so Übungen.“ Das steht auf der Titelseite einer Zeitschrift, die ich im Urlaub zufällig gelesen habe.

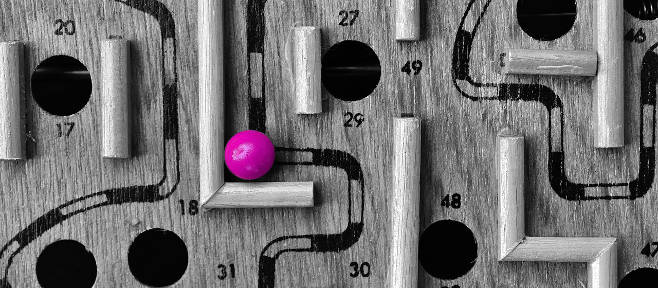

Neben den Sätzen das Bild einer jungen Frau, die einen Mann darzustellen versucht und die sich zu diesem Zweck eine Mütze aufgesetzt hat und böse guckt.

Es ist das Titelbild des Magazins chrismon, das von der evangelischen Kirche finanziert und in einer Auflage von fast 1.600.000 Exemplaren monatlich der Zeit und diversen Tageszeitungen beigelegt wird. Damit ist die Auflage fast doppelt so hoch wie die gegenwärtige Auflage des Spiegel.

Mir fiel das Magazin zum ersten Mal auf, als es vor zwei Jahren in mehreren Beiträgen einer Ausgabe über häusliche Gewalt berichtete und den Eindruck erweckte, diese werde allein von Männern allein an Frauen ausgeübt – was Arne Hoffmann damals, allerdings ohne kirchlich gesponsorte Millionenauflage, richtig stellte.

Wer das Heft aus meinem Urlaub dann aufschlägt, sieht auf Seite drei die junge Frau vom Titelbild noch einmal unverkleidet, als Frau, was in diesem Fall mit „freundlich lächelnd“ übersetzt werden kann.

„Olga fand es super, auf der Straße als Mann durchzugehen. Endlich mal keine Anmache . . .“,

steht diesmal daneben. Damit und mit den entsprechenden Bildern ist dann auch schon klar, wie Männer so sind: grimmig dreinblickende Anmacher, die sich breitbeinig raumgreifend in Sofas fläzen und gleich mehrere Plätze beanspruchen, während Frauen gesittet die Beine übereinander schlagen und mit einem einzigen Platz auskommen, wie sich das gehört.

Eigentlich ist so auch die Kernaussage der Titelgeschichte schon deutlich geworden, ohne dass es nötig war, eine einzige Zeile von ihr anzuschauen. Ich hab sie trotzdem gelesen, sogar raumgreifend vom Anfang bis zum Ende, und war schließlich doch überrascht. Was hier die Chefredakteurin Christine Holch schreibt, hilft nämlich auch dabei, ein ganz anderes Thema zu verstehen, über das gerade Michael Klein berichtet hat:

Der Hannoveraner Professor Günther Buchholz hatte versucht, eine unabhängige Überprüfung der Gender Studies zu initiieren – scheiterte aber daran, dass die Verantwortlichen sich einer solchen Überprüfung konsequent entzogen. Von den 74 Fragebögen, die er an Forscherinnen und Universitätspräsidien verschickt hatte, erhielt er keinen einzigen zurück.

Und was hat das nun mit Holchs Artikel zu tun?

Männer sind widerlich, lassen sich aber leicht herstellen (sagt das Kirchenmagazin)

„Das Gemachte an der Männlichkeit lässt sich ebenso imitieren“ wie das Gemachte an der Weiblichkeit – so Holch gleich zu Beginn ihres Textes. Sie schreibt über ihre Erfahrungen bei dem Wochenendworkshop „Man for a Day“, den die Amerikanerin Diane Torr in Berlin anbot. Frauen waren dabei eine Weile als Mann verkleidet unterwegs, zogen sich jedoch nicht nur entsprechend an, sondern lernten auch sein Verhalten zu imitieren:

„Das, woran man einen Mann zu erkennen meint, ist sein Habitus: sein Gang, seine Gestik, seine Mimik, sein Blick.“

Daher also schaut Olga dann auch auf dem Titelbild so grimmig in die Kamera.

Diane Torrs Männervorbild war ihr Vater, und der war – wie könnte es anders sein – natürlich „ein alkoholkranker schottischer Marineoffizier und sehr gewalttätig“. Demgemäß typisch männliches Verhalten lernen auch die Frauen in ihrem Workshop: beispielsweise, den Kopf „wie ein Reptil“ zu halten, was „der gelegentliche schnittige Handkantenschlag in die Luft“ effektvoll unterstreichen könne. Sie lernen, wie der typische Mann reagiert, wenn jemand an ihm zweifelt:

„hinstellen, Fersen heben und die Absätze mit einem satten Klack aufsetzen.“

Natürlich sind dann auch Holchs Erfahrungen als Mann sehr erfolgreich:

„Ich gehe breit. Ich weiche niemals aus.“

Und:

„Ich schaue so übellaunig, dass mir fast das Gesicht abfällt, und stapfe zum Spreeufer.“

Zudem lernt sie, sich bei Gefühlen der Unsicherheit in die typisch männliche und uns allen gut vertraute „Sicherungsposition“ zu begeben:

„Hände auf den Rücken legen, Absätze heben und runterklacken lassen, mit einem Grunzen imaginären Schleim tief aus dem Rachen hochziehen.“

Genau das mach ich zum Beispiel auch immer, wenn eine Schulklasse mal laut ist – kommt immer sehr gut an und schüchtert alle Schüler zuverlässig ein. Und niemand würde auf die Idee kommen, das lächerlich zu finden, nicht einmal ein gefährlicher Fünftklässler.

Holch lernt denn auch, wie man sich als Mann richtig hinsetzt:

„Laut schleife ich einen Stuhl über den Boden, knalle ihn vor mich hin, bedeutungsvolle Pause, dann kippe ich den Stuhl. So geht das.“

Zwischendurch bemerkt sie mal kurz: „Klar, das sind Klischees“ – setzt dann aber unbeeindruckt ihre beeindruckende Männer-Kopie fort. Eine andere Frau hat z.B. in dem Workshop gelernt, wie ein richtiger Mann formvollendet eine weibliche Kellnerin anspricht:

„Püppie, bring mir mal ’nen Espresso.“

Holch selbst sitzt selbstverständlich „in den Stuhl gefläzt“, eine andere Teilnehmerin stellt mit einfachen Mitteln täuschend echt einen Kunstkurator dar:

„Hände in die Hosentaschen, fettiger Männerzopf, ungeduldiges Fußgeklopfe (…). Cooler Typ. Ehrlich gesagt: ein Widerling.“

Damit ist übrigens der Kern getroffen: Wer anständig zum Mann werden will, darf einfach nur keine Scheu davor haben, widerlich zu sein.

„‘Als Frau bin ich immer nett, immer auf andere bezogen, immer ‚Wie geht es dir?‘‘, sagt Miriam. ‚Als Arschloch ist mir das egal.‘“

Das Gegenstück zur Frau, so stellt die Kunstkuratorendarstellerin Miriam es hier klar, ist eben nicht der Mann, sondern das Arschloch. Was aber auch irgendwie dasselbe ist.

„Super, (…) also grauslich. Also super.“

– so sieht eine Frau aus, wenn sie sich erfolgreich, also super, als Mann verkleidet hat. Als Frau wäre sie natürlich niemals grauslich:

„Öffentlich in der Nase bohren – das tun Frauen eher nicht.“

Hingegen liest man ja sehr häufig von Männern, die sich bei gelegentlichen Stürzen schwer verletzen, weil sie mit beiden Zeigefingern in den Nasenlöchern durch die Gegend stolzieren und sich dann beim Stolpern nicht auffangen können. Wer von uns kennt das nicht?

Der Darstellung von Männern als widerlichen, raumgreifenden und egoistischen Gestalten entspricht natürlich eine Idealisierung von Frauen, die sich damit wunderbar ergänzt.

„Als Mann sitzen wir nicht vorn auf der Stuhlkante (dem Gegenüber freundlich-eifrig zugewandt), sondern zurückgelehnt auf der ganzen Stuhlfläche; wir machen uns nicht schmal (und nett) – sondern breit (und wichtig), im Sitzen wie im Gehen. Klimpergeld in der Hosentasche unterstützt die Coolness.“

Frauen sind nett, freundlich, zugewandt, Männer sind wichtigtuerisch, angeberisch und klimpern mit Kleingeld in der Hosentasche (und das auch nur deshalb, weil man mit großen Scheinen nicht so gut klimpern kann). Und überhaupt, wer macht sich schon ernsthafte Gedanken über Körpersprache, wenn eigentlich ohnehin immer schon klar ist, was sie ausdrückt?

Frauen nämlich nicken beständig, und sie lächeln häufig,

„damit sich die Leute in unserer Gesellschaft wohlfühlen.“

Und sie haben offenkundig ein fantastisches Beobachtungsvermögen:

„Als wir ‚Begrüßung‘ üben, patschen wir einander ausgiebig auf die Schultern, schütteln heftigst Hände. ‚Klischee‘, ruft Diane aus dem Hintergrund.“

Nein, und nun einmal ganz im Ernst: Das hier ist nicht einmal mehr ein Klischee, sondern eine primitive Travestie – etwa so, als würde ein Mann eine Frau darstellen, indem er sich die Brust mit beiden Händen zum Busen hochdrückt, x-beinig durch ein Zimmer stolziert und dabei halbminütlich „Heititei“ ausruft.

Ich hab mich beim Lesen gefragt, ob das Bild von Männern, das diese Frauen produzieren, eigentlich dem Männerbild vieler Frauen entspricht – und was solche Frauen eigentlich sehen, wenn sie Männer anschauen. Ob sie zum Beispiel wirklich irgendetwas bemerken, oder ob sie nur nach Bestätigungen der Bilder suchen, die sie ohnehin schon im Kopf haben.

Mannsein ist einfach (nur verstehen das die Männer nicht)

Deutlich differenzierter als dieser Artikel ist ein Text, der grundsätzlich von dem gleichen Arrangement ausging wie Torrs Workshop. Im Jahre 2006 veröffentlichte die Schriftstellerin Norah Vincent ihr Buch Self-Made Man. My Year Disguised as a Man, das sie auf der Basis eines sozialen Experiments geschrieben hat: Sie hatte achtzehn Monate lang als Mann namens „Ned“ gelebt. Die Idee zu dem Experiment war der lesbischen Vincent gekommen, als sie im New Yorker East Village als Drag King unterwegs war.

Vincent schreibt damit übrigens in einer längeren und durchaus umstrittenen Tradition, deren bekanntestes amerikanisches Beispiel schon 1961 erschien, als der weiße Journalist John Howard Griffin in seinem Buch Black Like Me seine Erfahrungen in einer Verkleidung als schwarzer Amerikaner beschrieb.

Natürlich erwähnt Christine Holch Vincents Text mit keinem Wort, sie kennt ihn wohl nicht einmal. Sie hätte andernfalls auch von ihrem holzschnittartigen Mann-Frau-Bild Abschied nehmen müssen. Vincent schreibt beispielweise darüber, dass viele die feminine Seite ihres Ned nicht positiv aufnahmen:

„Eigentlich nicht einmal die Frauen. Auch sie wollten mich stärker und muskulöser, und manchmal machten auch sie Schwuchtel-Anspielungen, sogar bei Dates. Daher die Formulierung ‚mein schwuler Freund‘.

Frauen waren in dieser Hinsicht schwer zufriedenzustellen. Sie wollten, dass ich die Situation in der Hand habe, wollten mich bizarr groß und stark, sowohl geistig wie auch körperlich – aber zugleich auch zärtlich und verletzlich, unterwürfig gegenüber ihren Launen und soft wie ein kleines Häslein. Sie wollten jemanden, an den sie sich anlehnen und an dem sie sich festhalten konnten, zu dem sie aufsehen und neben dem sie zusammensinken konnten, aber auch jemanden, der sich gleichwohl über seinen eingegrenzten Platz in einer postfeministischen Welt im Klaren war. Sie hielten mir ihre angemaßte moralische und sexuelle Überlegenheit vor und versuchten gelegentlich, mich damit zu manipulieren.“ (1)

Holch hingegen erwähnt nur kurz, dass junge Frauen den arroganten „Lars“, den sie darstellte, „sympathisch“ fanden – was leicht und klischeegerecht als Signal weiblicher Bereitschaft zur Unterordnung zu verstehen ist.

Vincent aber stellt ihre Erfahrungen ganz anders dar. Der erleichternde Kontakt beispielsweise, den sie als Ned mit anderen Männern hat,

„war kein Zeichen dafür, einer Oberschicht beigetreten zu sein, deren Überlegenheit fraglos vorausgesetzt wird und die keinerlei Aufmunterung nötig hat. Es war eher wie der Beitritt zu einer Gewerkschaft.“ (2)

Die Gewerkschafts-Metapher weist auf etwas hin, das in Holchs Text fast vollständig fehlt – nämlich auf die Notwendigkeit zur Erwerbsarbeit. In ihrem Berliner Wochenendworkshop ist Männlichkeit ganz Fassade, eine Selbstdarstellung, die keine andere erkennbare Funktion hat als den Erhalt der männlichen Machtposition.

„Das ist nur Schauspielerei, ich kann das auch“ –

so lautet der letzte Satz des Textes. Dass dieser Eindruck durch das unzulängliche Arrangement des Workshops entstanden ist und das reale Leben real existierender Männer ganz verfehlt – das ist ein Gedanke, auf den Holch natürlich nicht kommt. Für sie bleibt männliches Leben eine simple Show, die mal eben an einem Wochenende in Berlin erlernt werden kann.

Mogelpackungen und der Entzug der anderen Wangen

Trotzdem ist ihr Text sehr nützlich, weil er eine Reihe interessanter Schlüsse erlaubt. Einerseits macht er deutlich, dass journalistische Ansprüche auch in Magazinen, die niveauvoll sein sollen, keineswegs selbstverständlich sind. Weder hat Chefredakteurin Holch es nötig, ihre eigenen Klischees in Frage zu stellen, noch muss sie sich vor dem Verfassen einer seitenlangen Titelgeschichte zumindest mit der basalen einschlägigen Literatur zum Thema vertraut machen.

Andererseits, und vor allem, stellt der Text gegen die Absicht der Autorin auch klar, worin eigentlich das Problem besteht, wenn Geschlechter als soziale Konstruktionen, als „Gender“ verstanden werden. Denn dass sie auch sozial konstruiert sind, ist schließlich grundsätzlich ein einsichtiger Gedanke – dass beispielwiese Männer Hosen und keine Röcke und dass Frauen deutlich häufiger lange Haare tragen, ist ja nicht biologisch determiniert, sondern entspricht sozialen Konventionen.

Problematisch aber wird dieser Gedanke schon durch die Unterstellung, dass Geschlechter als soziale Konstruktionen eigentlich ganz zufällig und beliebig seien. Anstatt dass Geschlechterunterschiede sorgfältig und unvoreingenommen beschrieben und im Hinblick auf ihre Funktion überprüft würden, erscheinen sie dann als willkürlich und prinzipiell als uneingeschränkt veränderbar.

Diese Wahrnehmung aber schafft nicht etwa Spielräume bei der Beschreibung der Geschlechter, sondern sie produziert lediglich die Möglichkeit, Klischees über sie ohne weitere Überprüfung als tragfähige Beobachtungen zu verkaufen. Alles, was den Klischees widerspricht, wurde ja ohnehin schon im Vorfeld als bloße Konstruktion enttarnt.

Kern dieser Klischees ist bei Holch, beispielhaft, die Imagination männlicher Herrschaft. Eben diese Vorstellung macht die Frage nach der Funktion von Geschlechterunterschieden denn auch unnötig, schließlich sind sie ja immer schon als Instrumente der Herrschaftssicherung entlarvt.

Da Holch in ihrem Text Männer so als Herrscher imaginiert, und da Männlichkeit für sie nichts als eine erstarrte Fassade zur Sicherung von Herrschaft ist, muss sie Männern auch keine zivile Achtung entgegenbringen. Ihre vereinzelten Hinweise darauf, dass auch Männer mit Einschränkungen leben müssen, relativieren niemals ihre vernichtende Darstellung: Sie sind hier einfach nur primitive, machtfixierte Widerlinge.

Das erlaubt möglicherweise Schlüsse über Holchs Text hinaus, weil er auf einfache, leicht nachvollziehbare Weise Strukturen spiegelt, die auch universitäre Gender Studies weithin prägen. Sie präsentieren sich aus dieser Perspektive zwar als Wissenschaft, die auf dem grundsätzlich nachvollziehbaren Gedanken aufbaut, Geschlechter auch als soziale Konstruktionen zu verstehen. Tatsächlich aber untersuchen sie Geschlechter lediglich als Reproduktion einer männlichen Herrschaft, die niemals nachgewiesen, sondern rituell immer schon vorausgesetzt wird.

Einfach formuliert: Sie sind eine Mogelpackung, die auf ihrem bunten Äußeren eine Analyse von Geschlechterkonstruktionen verspricht, die tatsächlich aber mit Ressentiments gefüllt ist. Es ist nicht verwunderlich, dass die Verantwortlichen sich einer Überprüfung entziehen.

Mit der zwangsläufigen moralisierenden Abwertung des männlichen gegenüber dem weiblichen Geschlecht und der damit verbundenen Verweigerung von ziviler Empathie bewegen sich die Gender Studies dann allerdings eher in der Tradition der antihumanen „Rassenkunde“ als in der einer seriösen Wissenschaft. Um sie seriös betreiben zu können, müssten sie unbedingt in vielfacher Weise geöffnet werden: für Überprüfungen von außen; für Problemlagen von Männern, die selbstverständlich nicht klischeehaft als Herrscher imaginiert werden dürfen; für alternative, also beispielsweise biologische Erklärungen von Geschlechterunterschieden.

Was aber die evangelische Kirche betrifft, wäre es für mich – obwohl ich kein Protestant bin – interessant zu erfahren, wie sie es eigentlich rechtfertigt, Hate Speech wie den Text von Holch zu finanzieren und millionenfach zu verbreiten. Die Kommentare unter dem Text der Internetausgabe erwecken jedenfalls den Eindruck, dass die Anzahl der Männer zunimmt, die nach solchen Angriffen nicht mehr einfach nur die andere Wange hinhalten wollen.

Martin Rosowski allerdings, Vorstand im Bundesforum Männer UND Geschäftsführer der Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland, hat noch keine wohlgesetzten Worte dazu gefunden. Ich bin mir jedoch sicher, dass das lediglich an der Urlaubszeit liegt.

Die Zitate aus Norah Vincents Buch stammen aus:

Norah Vincent: Self-Made Man. My Year Disguised as a Man, London 2006

Ich habe sie im Text ins Deutsche übersetzt. Hier sind die Originalzitate:

(1) Not even the women really. They, too, wanted me to be more manly and buff, and sometimes they made their fag assumptions, too, even while they were dating me. Hence the phrase ‘my gay boyfriend’.

Women were hard to please in this respect. They wanted me to be in control, baroquely big and strong both in spirit and in body, but also tender and vulnerable at the same time, subservient to their whims and bunny soft. They wanted someone to lean on and hold on, to look up to and collapse beside, but someone who knew his reduced place in the postfeminist world nonetheless. They held their presumed moral and sexual superiority over me and at times tried to manipulate me with it. (S. 277)

(2) (Making this removed comforting contact with men and feeling the relief it gave me as my life as a man went on) was not a sign of having joined the overclass, for whom superiority is assumed and bucking up unnecessary. It was more like joining a union. (S. 281)

Der Artikel erschien zuerst auf man tau.