Schnelltest Gendersprache: Es tut nicht weh

Er ist kostenlos, tut nicht weh – und es sind keine Nebenwirkungen bekannt. Er ist freiwillig. Niemand wird gezwungen. Es handelt sich um einen denkbar einfachen Schnelltest, den Sie zu jeder Tageszeit an jedem Ort ohne ärztliche Betreuung und ohne zusätzliche Hilfsmittel selbst durchführen können.

Er zeigt sofort an, worum es bei der gendergerechten Sprache im Kern geht. Sie können die Infektion leicht erkennen und isolieren und ebenso leicht behandeln, ohne dass Sie weitere Hilfen benötigen.

Der Test kann sich positiv auf das Allgemeinbefinden auswirken und Sie dazu motivieren, zukünftig nur noch das sagen, was Sie auch so meinen.

Risiken und Nebenwirkungen

Eine Warnung muss ich allerdings vorausschicken: Bei einigen Nutzern der deutschen Sprache, die durch vorauseilenden Gehorsam und durch eine gewisse Herdenmentalität vorbelastet sind, kann es zu einer kurzfristigen Trübung des Wohlbefindens und zu Abwehrreaktionen führen. Besonders bei Gesprächsteilnehmern, die sich bisher kaum Gedanken darüber gemacht haben, was sie mit dem, was sie so daherreden, eigentlich für Aussagen tätigen.

Am besten führen Sie den Test ohne Hilfsmittel durch und nutzen dazu nur das Wissen, das Sie bereits haben. Sie brauchen nicht einmal Blatt und Bleistift. Eine gewisse Warnung muss ich noch für die Benutzung von Google abgeben, doch dazu später mehr. Verlassen Sie sich einfach auf ihre Sprachkenntnisse und ihr Sprachgefühl. Beides muss nur ein wenig aufgefrischt werden. Es ist ganz leicht. Sie werden es schaffen.

Double-checking

Die Test-Methode, die hier angewendet wird, ist harmlos und umweltfreundlich. Es handelt sich um das vielfach bewährte Double-checking durch Übersetzen-mit-Rückfahrkarte: Wir übersetzen einen Satz in eine Fremdsprache, die wir kennen (Englisch bietet sich an) – und werden den Satz dann wieder zurückübersetzen.

Es kann sogar lustig werden. Sie kennen womöglich die Scherze, die bei der Hin-und-her-Übersetzung des Satzes „Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach“ entstanden sind: „Der eine glaubt, er dürfe alles essen; wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch.“

Vermutlich haben Sie auch schon von Ai Weiwei gehört, der bei der dritten Biennale in Shanghai mit der Kunstaktion „Fuck Off“ die Gemüter erregt hat. Was sollte das bedeuten? Was wollte er uns damit sagen? Vermutlich hatten Sie gerade keinen guten Freund aus China in Ihrem Bekanntenkreis, den Sie um eine Übersetzung und Rückübersetzung bitten konnten. Sie mussten auf Google ausweichen. Google erledigte das blitzschnell ohne zu zucken. Vom Englischen ins Chinesische und von da aus ins Deutsche übersetzt, heißt „Fuck Off“ einfach nur: „nicht kooperative Einstellung“.

Erkennen Sie den Unterscheid? Es geht nicht nur um Nuancen. Wir gehen der Sache damit auf den Grund. Wir verstehen durch unser kleines Hin und Her viel besser, was überhaupt ausgesagt wurde. Was ist der Kern der Botschaft? Was sind die Nebengeräusche? Was ist die Ladung, was die Beiladung?

Noch eine kurze Vorbemerkung, eh es losgeht. Sie mögen denken, dass es sich bei dem Gegenstand des Testes um einen alten Hut handelt und dass wir es momentan mit ganz anderen Problemen rund um die gendergerechte Sprache zu tun haben. Richtig: Es handelt sich bei dem Beispiel um so etwas wie den „Patienten Nummer Eins“, der noch aus der ersten Welle stammt. Es wird sich aber schnell zeigen, dass die aktuellen Erscheinungen (Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich …) lediglich Mutanten sind, die sich ebenfalls mit dem Test identifizieren lassen.

Ready? Here we go

Übersetzen Sie ins Englische: „Die Studenten sind glücklich“. „The students are happy.“ Sehr gut. Nun wieder zurück. „Die Studenten sind glücklich.“ Na, bitte. Sie sind genau da, wo Sie gestartet waren. Passt genau. Ich sagte ja, dass es leicht ist.

Nun brauchen wir allerdings noch einen zweiten Test, um einen Vergleich zu haben. Übersetzen Sie den Satz: „Die Studentinnen und Studenten sind glücklich.“ Auch leicht, werden Sie denken. „The female and male students are happy.“ Nun wieder zurück: „Die weiblichen und die männlichen Studenten sind glücklich.“ Äh, sorry, nein: Das war nicht unsere Ausgangsbasis. Wir sind woanders angekommen. Soviel haben wir jetzt allein mit Bordmitteln herausgefunden. Und? Was bedeutet das nun?

Versuchen wir es mit Google. Das Ergebnis ist erstaunlich: Egal ob wir eingeben „Die Studenten sind glücklich“ oder „Die Studentinnen und Studenten sind glücklich“, wir erhalten in beiden Fällen die Übersetzung „The students are happy“, als gäbe es da gar keinen Unterschied. Das gibt einem zu denken: Worum geht es denn dann bei der gendergerechten Sprache? Gibt es da wirklich keinen Unterschied? Ist etwa gendergerecht und nicht-gendergerecht problemlos austauschbar?

Google ist dem Problem nicht gewachsen und schafft sogar – wie wir später sehen werden – zusätzliche Unsicherheiten. Wir müssen auf unsere eigene Urteilskraft zurückgreifen. Das können wir auch. Die Rückfahrkarte hatte uns den Satz „Die weiblichen und männlichen Studenten sind glücklich“ beschert – und wir waren nicht glücklich mit dem Ergebnis. Es hat uns nicht zur Ausgansposition zurückgeführt. Es ist außerdem ein Satz, den ich schon lange nicht mehr gehört habe – vielleicht sogar noch nie. So redet einfach keiner.

Das Virus wird isoliert

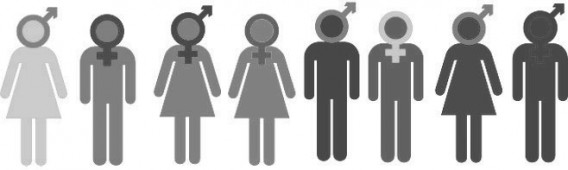

Hier hilft die Mengenlehre weiter. Der Unterschied zwischen dem ersten Testsatz (mit „Studenten“) und dem zweiten (mit „Studentinnen und Studenten“) liegt darin, dass einmal von einer Gruppe die Rede ist und einmal von zwei Gruppen. Damit haben wir das Virus isoliert und identifiziert. Damit haben wir erkannt, worum es bei der gendergerechten Sprache geht.

Es geht darum, eine Spaltung zu behaupten und aus einer zusammenhängenden Gruppe zwei voneinander getrennte zu machen und obendrein einen möglichen Zusammenhalt abzustreiten und so die Trennung zu verewigen. Das ist der Inhalt. Das ist die Aussage. Das ist die message der gendergerechten Sprache.

Die Empfehlungen tarnen sich als moralisches Gebot und als reine Form- und Höflichkeitsfrage, die keine inhaltliche Konsequenzen hat. Hat sie aber. Wenn wir den Empfehlungen folgen, übernehmen wir die Kernaussage und fangen unmerklich an, selber so zu denken. Wir machen besinnungslos mit. Wir verbreiten die Botschaft weiter und weiter, auf dass unsere Gesellschaft unerbittlich in zwei Lager gespalten werde. In weiblich und in männlich.

Ein kleiner Schnitt für die Sprache, ein großer Schnitt für die Menschheit

Die konsequent durchgezogene Trennung der Geschlechter macht uns zu Königskindern, die niemals zusammenfinden können, weil der Graben viel zu tief ist und noch weiter vertieft werden soll. Das ist die Vorannahme. Sie wird einfach vorausgesetzt. Entsprechend sollen wir die Geschlechterfrage sehen: Wir sollen uns verabschieden von einer morphologischen Betrachtung (wie man sie bei Goethe findet), die eine ganzheitliche Sichtweise annimmt und Mann und Frau als unzertrennliche Einheit ansieht, die nur überleben kann, wenn sie zusammenhält.

Vergangen, vergessen, vorüber. Heute sollen wir das nicht mehr so sehen. Im Gegenteil. Wir sollen ausschließlich das Trennende im Blick haben, es bei jeder Gelegenheit hervorheben und als unüberbrückbar darstellen. Das ist das Dogma der gendergerechten Sprache, das keinesfalls angezweifelt werden darf. Es findet seinen idealen Ausdruck im Lesbenfriedhof, wo das Versprechen einer Ehe zwischen Mann und Frau (Bis dass der Tod euch scheidet) in das Gegenteil verkehrt wird: Scheidung über den Tod hinaus.

Liebe, Verbundenheit oder gar Vereinigung der Geschlechter (aus der dann Kinder entstehen), werden bei der Anwendung der gendergerechten Sprache nicht nur in den Hintergrund gerückt und vernachlässigt, sie werden geleugnet und finden keine sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten mehr.

Der Sprachfeminismus schafft ein Gedankengefängnis, aus dem man nicht leicht herauskommt. In so einem engen, fensterlosen Gedanken-Raum ist keine glückliche Bezogenheit der Geschlechter aufeinander denkbar, keine fruchtbare Ergänzung, nicht einmal ein friedliches Nebeneinander. Nur noch ein Gegeneinander. Es findet ständig ein sinnloser Vergleichs- und Konkurrenz-Kampf auf allen möglichen Gebieten statt, und es wird die grundfalsche Unterstellung vorausgesetzt, dass die Männer (als Gruppe) die Frauen (als Gruppe) unterdrücken, ausbeuten, ausgrenzen und zum Feind erklärt haben.

Auf dem Weg zur Besserung

Wenn Sie sich als Fackelträger so einer Botschaft zu erkennen geben wollen – nur zu! Jeder blamiert sich eben, so gut er kann. Wenn nicht, dann nicht. Wenn es nicht Ihren Überzeugungen entspricht oder wenn Sie sich noch nicht sicher sind, dann sollten Sie auch nicht so reden und sollten Doppelnennungen in allen Erscheinungsformen meiden.

Zumal Sie nicht länger damit rechnen können, dass andere die Hintergründe der Gendersprache nicht durchschaut haben. Es ist gut möglich, dass andere den Schnelltest schon gemacht haben, aber auch ohne Test sehr wohl verstehen, was mit den sperrigen Doppelnennungen ausgesagt werden soll. Es gibt sie noch, die Gesprächsteilnehmer, die den Unterschied kennen zwischen der Vorstellung von einer Gruppe, die zusammenhält, und der Vorstellung von zwei Gruppen, die sich missgünstig und feindselig gegenüberstehen. Gerade das ist die Vorstellung, die uns die Doppelnennung aufdrängen will.

Es tut gut, keine zu benutzen. Es erleichtert, als würde eine Last von einem abfallen. Sie spüren es sofort. Sie können wieder frei durchatmen; Sie sind nicht länger eingeschränkt in Ihren Möglichkeiten, genau das auszudrücken, was Sie wirklich sagen wollen. Sie werden entdecken, wie kreativ man mit Sprache umgehen kann, wenn man die Leitplanken der Gendersprache als ungültig ansieht. Treten Sie ins Offene. Es könnte sogar dazu führen, dass Sie anfangen, die deutsche Sprache mit ihren erstaunlichen Möglichkeiten und gelegentlichen Schönheiten irgendwie zu mögen.

Doch sie sollten sich schützen. Wann immer Sie den lästigen Doppelnennungen begegnen, die ständig Unruhe stiften wollen, dann lesen Sie so schnell wie möglich darüber hinweg. Sie haben bereits verstanden, was damit gesagt werden soll, Sie müssen sich nicht immer wieder neu damit auseinandersetzen. Es ist ermüdend, ständig mit diesen bösartigen Sticheleien behelligt zu werden. Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte. Wenn Sie Erholung brauchen und Linderung suchen, hören Sie gute Musik, lesen Sie ein gutes Buch und nehmen Sie Ihre Liebsten in den Arm. Das hilft.

Der alte Hut und die neue Politik

Die Doppelnennung ist tatsächlich ein alter Hut. Zuerst zeigte sich dieser seltsame, nicht gerade ansehliche Hut, den man fälschlicherweise für eine vorübergehende Modeerscheinung gehalten hat, in den siebziger Jahren im deutschen Sprachraum. Er gehörte zu den Bestrebungen der damaligen Frauenbewegung (die später in die Frauenpolitik einging), alle Männer aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit pauschal auszuschließen – aus Buchläden, Bibliotheken, Gewaltschutzhäusern – sowie von Vergünstigungen und Förderungen auf den unterschiedlichsten Gebieten. Der Hut der Doppelnennung war damals der passende sprachliche Ausdruck dieser feministischen Trennungs-Wütigkeit. Er wurde nach und nach zum Geßlerhut, vor dem sich heute jeder Mann verbeugen muss.

Was wir gerade erleben, ist der Kampf gegen das generische Maskulinum, von dem Sie bestimmt schon gehört haben (hier nur ein Beispiel für die erregte Debatte, die gerade tobt; es hagelt geradezu Stellungnahmen zu dem schon etwas länger andauernden „Krieg der Sterne“). Es reicht den Vorkämpfer*innen der gendergerechten Sprache nämlich nicht, permanent das Trennende zu betonen und voranzustellen, es muss auch noch jedes mögliche Gemeinsame bekämpft werden – zum Beispiel das generische Maskulinum. Das soll weg.

Soweit sind wir heute. Die aktuellen Empfehlungen sind als Ersatzformen für das generische Maskulinum gedacht (Studentinnen und Studenten, Student*innen, Student_innen, Student:innen, Student(innen), Student/innen, StudentInnen, Studiersxs, Studierende), über deren Gebrauch allerdings keine Einigkeit besteht, was dazu führt, dass an deutschen Universitäten Schilder hochgehalten werden mit der Inschrift „students against racism“, weil die Schilder-Hochhaltenden selber nicht wissen, wie sie sich selbst bezeichnen sollen und so einen Satz gar nicht mehr auf Deutsch formulieren können. So neuartig, hilflos und peinlich solche Versuche auch sind, bei all diesen Bemühungen liegt stets dieselbe Botschaft zugrunde; dieselbe Vorannahme über den fehlenden Zusammenhalt der Geschlechter.

Totalitäres Sprechen und Denken

Natürlich soll sich jeder (und natürlich auch jede) so einer Vorannahme anschließen dürfen, wenn er (oder sie) das unbedingt will. Er (oder sie) soll dann auch freimütig die Botschaft weitergeben dürfen, wenn er denn davon überzeugt ist. Warum nicht? Jedem seine Meinung. Aber! Da ist noch etwas.

Da ist noch dieser lästige totalitäre Anspruch, der hinter dem Bemühen der Gender-Aktivist*innen lauert. Totalitär bedeutet, dass eine Ideologie in möglichst alle Lebensbereiche eindringt und sich da festsetzt. Nichts soll verschont bleiben. Es soll keine Rückzugsräume mehr geben. Totalitär heißt: immer und überall.

Wie wird so eine totalitäre Durchdringung erreicht? Durch regelmäßige Anwendung. Das heißt: Wir sollen die erwähnte Vorannahme nicht nur übernehmen und selber aussprechen – wir sollen es auch bei jeder Gelegenheit tun, selbst dann, wenn wir eigentlich über etwas anderes sprechen wollen. Pech gehabt. Wir können dann gar nicht mehr über etwas anderes sprechen. Mit der Implementierung der Vorannahme in die Schreibweise und Grammatik werden alle unsere sprachlichen Äußerungen kontaminiert.

Es ist fast geschafft. Wir stehen heute vor einer beinah vollständigen Durchseuchung. Vollständig erreicht wird sie jedoch erst mit einer radikalen Zero-generisches-Maskulinum-Politik und bei einer konsequenten Anwendung aller Empfehlungen zur gendergerechten Sprache ohne Ausnahme. Dazu müsste man allerdings auch Zuwiderhandelnde strenger bestrafen.

Vorschlag zur Güte

Mir gefällt das gar nicht. Ich finde, man sollte das Gender-Sprachen-Projekt beenden, eh es weitere Schäden anrichtet. Es kann nicht gut gehen. Sollen wir etwa alle so reden wie Tim Kellner, der in seinen Videos, in denen er Nachrichten kommentiert, immer wieder dazwischenruft „Sternchen-Innen, verdammt nochmal“ – eine Redewendung, die sich inzwischen verselbstständigt hat (wie auch „Hey, Geschlechter spielen doch keine Rolle mehr“ und „Sie hat mich geschubst, sie hat mich zerkratzt“). Auf dem Wochenmarkt in Berlin kann man es erleben, dass arglosen Käufern, die von „Anbietern“ oder „Lieferanten“ reden, ein herzhaftes „Sternchen-Innen, verdammt nochmal“ entgegenschallt. Berliner Schnauze. Wie soll das nur enden?

Man kann das generische Maskulinum nicht ausrotten. Man kann auch Viren nicht ausrotten. Man muss lernen, damit zu leben. Vielleicht hat sich das noch nicht herumgesprochen. Ich habe jedenfalls einen Vorschlag zur Güte, was die Sprachhygiene betrifft: Ich habe nichts dagegen, wenn jemand Auffassungen, wie sie die Gendersprache impliziert, übernimmt, für sich als richtig ansieht und unbedingt verkünden möchte.

Aber muss er das immer und überall tun? Nein, das muss nicht sein. Es geht auch anders. Er könnte beispielsweise jedes Mal am Ende einer Rede den Satz anfügen: „Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Geschlechter stets als getrennt voneinander zu betrachten sind.“

Er könnte so einen Satz auch auf dem Briefkopf, im Impressum oder in der Signatur seiner E-Mail-Vorlage festschreiben. Dann hätte er sich deutlich bekannt und müsste es nicht bei jeder Gelegenheit wiederholen und den Eindruck machen, er hätte einen Vertrag unterschrieben, den er nicht mehr kündigen kann.

Die Finnen mal wieder

Zum Schluss möchte ich noch mal auf Google zurückkommen und dabei den Blick nach Finnland lenken (Aber Sie wissen ja: Die spinnen, die Finnen). Die finnische Sprache hat die Besonderheit, dass das Pronomen in der dritten Person keinen Hinweis auf das Geschlecht enthält, es heißt einfach nur „hän“, und nicht etwa „er“, „sie“, „es“. Eigentlich ein Traum für alle, die vollkommene Neutralität anstreben.

Nun geben Sie mal bei Google ein: Hän on ruma = Er ist hässlich. Hän on väkivaltainen = Er ist gewalttätig. Hän on etuoikeutettu = Er ist privilegiert. Hän on viehättävä = Sie ist charmant. Hä?

Liegt es an Google, an den Finnen oder an den Ansprüchen der gendergerechten Sprache? Irgendwie passt das alles nicht zusammen.

Der Artikel erschien zuerst auf Achse des Guten.